貨物軽自動車運送の安全対策強化、2025年4月から法改正

貨物軽自動車運送事業者の安全対策にメスが入りましたね。この安全対策強化は個人事業主の方に大きな影響を与えそうです。

ということで貨物軽自動車運送の安全対策強化と2025年4月施行の法改正に伴う各種変更点と実務対策について、読者の安全対策に対する懸念を解説していきたいと思います。

貨物軽自動車運送事業になぜ安全対策が必要なのか?

本章では、貨物軽自動車運送事業の現状や課題、法改正が求められる背景と安全対策の必要性について、具体例を交えながら概観します。

貨物軽自動車運送事業の現状と課題

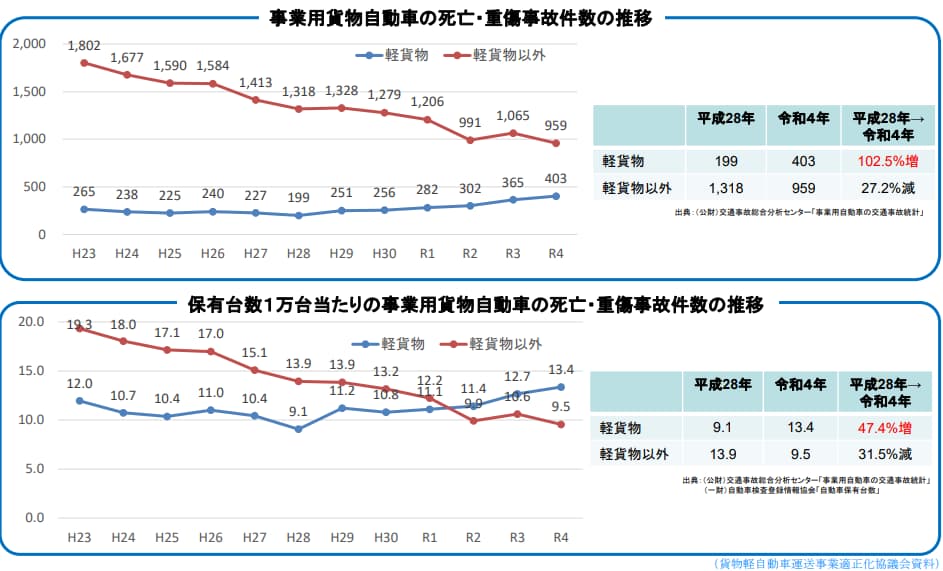

国土交通省の調べによると軽貨物軽事業者は、EC市場の拡大により荷物の取扱量が急増しており、事故件数の増加が大きな課題となっております。たとえば、過去数年間で保有台数1万台あたりの死亡・重傷事故件数が約40%~50%以上増加しているという統計があり、事業者の安全対策に対する懸念が高まっております。

参考資料: 事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移

コロナ禍の巣ごもり需要が引き金になっているんでしょうね。あの当時、外出して買い物に行くことがはばかられる世の中でしたからね。

法改正が求められる背景と安全対策の必要性

近年の宅配需要増加とともに、貨物軽自動車の運行頻度が上昇し、交通事故による被害や人的リスクが拡大しております。特に、高齢者や初任運転者に対する指導不足が事故の一因として指摘され、事業者全体に対して安全対策の強化が急務となっています。

特に貨物軽自動車に関しては個人事業主の方が多く、安全対策管理が行き届かないという現状もあるようです。

2025年4月施行の法改正概要とは?

本章では、2025年4月から施行される法改正の目的や主要な変更点、また新基準の施行スケジュールとその影響範囲について詳しく解説します。

改正の目的と主要な変更点

今回の法改正は、事故件数の増加や労働環境の悪化を受け、貨物軽自動車運送事業者が安全に業務を遂行できる環境を整えることを目的としております。

具体的には、各営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者の選任と、その講習受講が義務化され、業務記録や事故記録の作成・保存のルールが厳格化されます。また、国土交通大臣への事故報告義務や、特定の運転者への指導・適性診断の受診も新たに義務付けられるため、事業運営に大きな影響を与える変更となっています。

新基準の施行スケジュールと影響範囲

新たな基準は、2025年4月から全面的に施行される予定であり、施行スケジュールは段階的に実施されます。例えば、安全管理者の選任は施行後すぐに始まり、その後2年以内に定期講習の受講が義務付けられるなど、各項目ごとに猶予期間が設けられております。

また、業務記録の保存や事故記録の作成は、それぞれ1年および3年間の保存義務が課せられるため、事業運営における管理体制の再構築が必要です。影響範囲としては、個人事業者から大手運送会社まで、すべての貨物軽自動車運送事業者が対象となり、コスト管理や手続きの見直しが求められます。

安全対策を行っていない場合の罰則はあるの?

今回の規則強化には以下のような罰則が用意されているようです。

| 違反内容 | 罰則 |

|---|---|

| 重大な事故を引き起こしたときに、報告せず、又は虚偽の報告をした場合 | 50万円以下の過料 |

| 貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合 | 100万円以下の罰金 |

| 貨物軽自動車安全管理者の選任若しくは解任に係る届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 | 100万円以下の罰金 |

罰則については現時点だとこのくらいしか情報がありませんが、何も対策をしていないと罰則の対象になることは間違いありません。

新制度で加わった安全対策の詳細

本章では、現行法と改正法の比較をもとに、新しく追加になった安全対策をリスト形式で紹介いたします。

現行法では、各営業所ごとの管理体制や業務記録の作成が任意であった部分が、今回の改正により義務化される点が大きな変更点です。以下の表は、現行法と改正後の主な違いをまとめたものです。

| 安全対策 | 概要 | 実施タイミング |

|---|---|---|

| 貨物軽自動車安全管理者の講習受講 | 貨物軽自動車安全管理者は選任前に講習を受け、2年ごとに受講。(※バイク便事業は除く) | — |

| 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出 | 営業所ごとに安全管理者を選任し、運輸支局に届け出(※バイク便事業は除く) | — |

| 初任運転者等への指導及び適性診断 | 新人や高齢運転者に対して特別指導・適性診断を義務付け(※バイク便事業は除く) | — |

| 業務の記録 | 業務の記録を作成し、1年間保存(※バイク便事業は除く) | 乗務前・乗務後 |

| 事故の記録 | 事故発生時の記録を作成し、3年間保存 | 乗務後(事故発生時) |

| 国土交通大臣への事故報告 | なす重大事故の場合、30日以内に報告 | 乗務後(事故発生時) |

貨物軽自動車安全管理者の選任と届け出

事業者は貨物軽自動車安全管理者を選任しようとしているものに貨物軽自動車安全管理者講習を安全管理者には貨物自動車安全管理者定期講習を受講させる必要があります。

因みに国土交通省の登録を受けた講習機関じゃないとダメなんだそうです。ということで調べてみました。

調べて、なんだNASVAか・・・と思ってしまいました。

貨物軽自動車安全管理者の選任と届け出

事業者は、安全管理業務を担う「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、国土交通大臣に登録する必要があります。安全管理者は、貨物軽自動車運送事業における安全確保に関する業務を総括的に管理する責任を負います。

初任運転者等への指導と適性診断

事業者は、初めて貨物軽自動車を運転する従業員や高齢ドライバー、そして事故を起こしたドライバーに対して、安全運転に関する必要な指導と適性診断を実施する必要があります。これにより、安全意識向上と適性の確認を図ります。

| 講習内容 | 対象者 |

|---|---|

| 初任診断 | 初任運転者(過去に一度も特別指導・適性診断を受けていない者) |

| 適齢診断 | 高齢者(65歳以上の者) |

| 特定診断 | 死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者 |

業務の適切な記録

事業者はいわゆる運転日報が必要となります

| 記録項目 |

|---|

| 運転者等の氏名 |

| 車両番号(ナンバープレート等) |

| 業務の開始、終了及び休憩の日時 |

| 業務の開始、終了及び休憩の地点 |

| 業務に従事した距離 |

| 主な経過地点 |

貨物自動車運送業の皆さんにはお馴染みの運転日報や乗務日報に該当するものです。因みに当社でもスマホ運転日報作成ができる「モバレポ」という製品をお取り扱いしております。

運転日報だけではなく、同時に日常点検もでき、ブラウザで動作するためインストールは不要です。興味がありましたら、運転日報をアプリで時短!手書きから電子化への記事もご覧ください。

事故の適切な記録と管理

事業者は、貨物軽自動車運送事業に関わる事故を適切に記録し、管理する必要があります。これにより、事故発生原因の調査分析と再発防止策の検討に役立てます。尚、事故報告は3年間保存しなければなりません。

| 記録項目 |

|---|

| 乗務員等の氏名 |

| 事故の発生日時 |

| 事故の発生場所 |

| 事故の概要 |

| 事故の原因 |

| 再発防止対策 |

事故の国土交通大臣への報告

事業者は、死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合について、30日以内に陸運支局を通じて国土交通大臣に報告する必要があります。

| 報告項目 |

|---|

| 自動車の使用者の氏名又は名称 |

| 事故の発生日時 |

| 事故の発生場所 |

| 当時の状況 |

| 当時の処置 |

| 事故の原因 |

| 再発防止対策 |

従来の安全対策も大事!

前述したのは新制度のお話であり、従来から存在する制度もより意識していく必要があります。

点呼業務

分かりやすいところで言えば、点呼です。当社のブログでも散々点呼について取り扱ってきました。もはや説明不要なくらい、重要な日常業務です。興味がありましたら、当社の点呼関連の記事もご確認いただくと良いでしょう。

運転者に対する指導及び監督

運転者に対して指導・監督を毎年実施する必要があり、その教育指導記録は3年間保管する必要があります。

勤怠管理

また、運転者の勤怠管理も重要です。いつ始業し、いつ出庫し、いつ作業し、いつ休憩し、いつ帰庫し、いつ終業しているのかを把握する必要があります。貨物軽自動車運送事業者の皆様は特に「休憩」をきちんと取っているか注意すべきです。なお、お客様への配達中も「連続運転時間」とみなされますので、しっかり休憩を取ることが求められます。

詳しくは、運送業必読!トラック改善基準告示【2024年4月1日改正】の記事をご覧ください。

法改正が軽貨物事業者に与える影響

法改正が事業運営にどのような具体的影響を及ぼすのか、特に安全対策強化による業務の変化とコスト管理・手続きの見直しのポイントについて詳しく解説します。

安全対策強化による事業運営の変化

法改正により、事業者は従来の運行管理体制を全面的に見直す必要が生じます。具体的には、各営業所において貨物軽自動車安全管理者を選任し、定期的な講習を受講することで最新の安全対策知識を習得する体制が求められます。これにより、現場での安全確認や緊急時の対応策が強化され、事故発生時の迅速な情報共有や改善策の実施が容易になります。たとえば、運行開始前の点呼や、業務記録の正確な作成といった基本的な管理体制が徹底されるため、事故再発防止につながり、行政からの指導リスクも低減されると期待されます。

コスト管理と手続き見直しのポイント

法改正に伴い、事業者は新たな管理体制の構築に際し、手続きの複雑化や運営コストの増加が懸念されます。たとえば、業務記録や事故記録の作成・保存に伴う人件費やシステム導入費用など、具体的な負担が増加する可能性があります。これに対応するためには、既存の記録システムを最新のITツールにアップデートし、効率的なデータ管理を実現することが求められます。以下のポイントが重要です:

- 自動化ツールの導入:記録作成を効率化し、ヒューマンエラーを低減

- 内部チェック体制の整備:定期的な内部監査により不備の早期発見と改善

これらの対策を講じることで、運営コストの抑制と業務効率の向上が図られ、事業者は安心して新基準に対応できる体制を築くことが可能となります。

貨物軽自動車運送事業まとめ

各種法改正により、2025年4月から貨物軽自動車運送事業者は、安全管理体制の強化、記録管理の徹底、事故報告の迅速化など、数多くの新たな義務に対応する必要があります。

また、貨物軽自動車運送業界は法改正に伴い、従来の業務プロセスの大幅な見直しが迫られます。安全対策の強化による信頼性の向上は、競争力の維持につながる一方、コスト増加や手続きの複雑化が経営の課題として浮上する可能性があります。

以上、法改正に伴う安全対策の強化と事業運営への影響について解説いたしました。安全・安心な世の中になることを心より願っております。