2024年4月1日の改善基準告示の改正から1年が経過しました。運輸運送業界は2024年から今年にかけて様々な法改正があり、対応に苦慮されている企業様も少なくないと思います。

「こんな法令対応できない」

「対応するとドライバーの賃金が維持できない」

「長距離から地場運送に切り替えたらライバルだらけになっていた」

という話もちらほら届いてきます。今年も2025年4月1日より物流二法の改正で、さらなる対応に苦慮されている運送会社様も少なからずいらっしゃいます。

今回は全日本トラック協会の方でまとめた『物流の2024年問題対応状況調査結果』の内容も交えつつ「何がかわったのか」をご紹介していきたいと思います。

改善基準告示と2024年問題とは?

改善基準告示は運送事業者およびドライバーの労働環境改善を目的として制定。長時間労働や過重な拘束時間による健康リスク、交通事故の防止など、安全面・労働環境の向上が狙いとした仕組みです。

新改善基準告示では旧告示を大幅に変更。労働時間、運転時間などの上限規制の変更や休息期間の下限を延長するなどの措置が2024年4月1日から施行されました。また、常態化するトラックドライバーの長時間労働を是正するために時間外労働時間960時間上限も2024年4月1日に適用されたこともあり、2024年問題としてセットで語られている経緯があります。

そもそも改善基準告示は守れているのか?

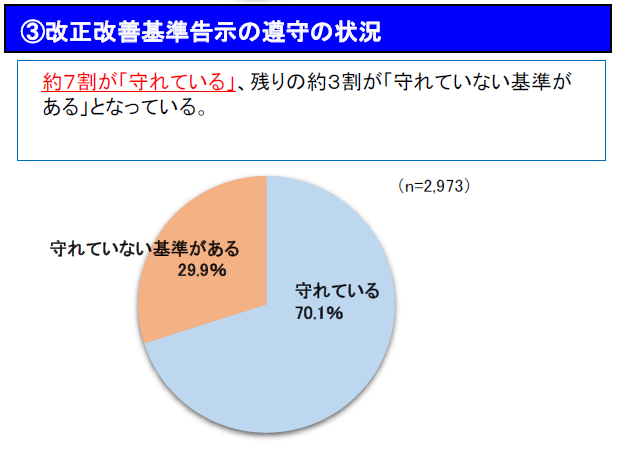

全日本トラック協会のアンケートによると、2973社中 70.1%の事業者が守れていると回答をし、それに対して約30%(889社)の事業者が守れていない基準があると回答しました。

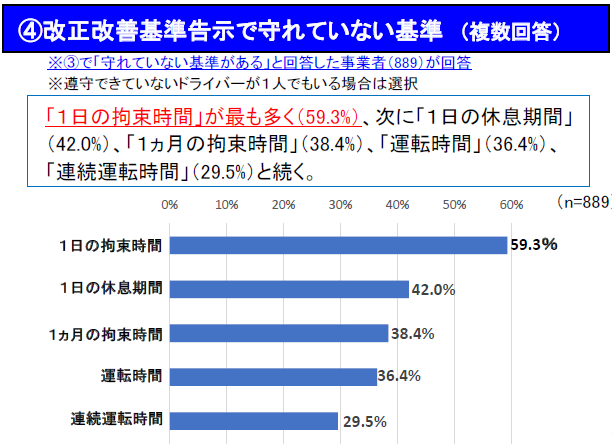

さらにその30%の事業者に対して何が守られていないのかを確認したところ、1日の拘束時間が圧倒的に多かったようです。

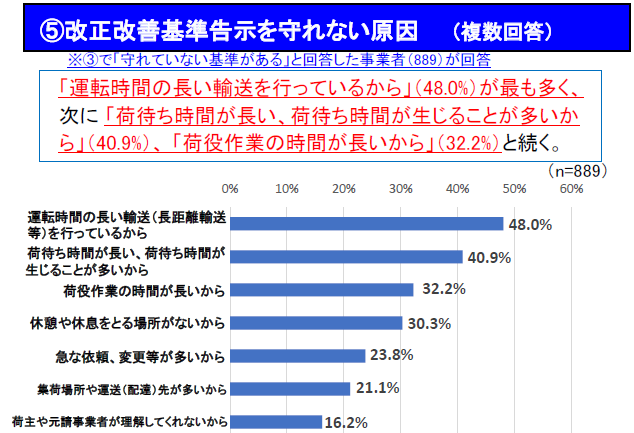

その理由として、長距離輸送しているから48%という当然と言えば当然の結果が圧倒的に多いようです。

ついで「荷待ち時間が長い、荷待ち時間が生じることが多いから(40.9%)と続きます。まだまだ荷主さんの心に物流業界の実情が理解されていないように感ます。

因みに私が特筆したいのは「集荷場所や運送(配達)先が多いから(21.1%)」です。短距離輸送だから関係ないと思っていた事業者の方も多いと思いますが、配達先が多いと連続運転時間の超過にひっかかる可能性が高いんですよね。

というのも改善基準告示が改正されてから連続運転時間の考え方が変わって、運転している時間だけのカウントではなく、荷積み・荷卸しなどの附帯作業中も運転時間とみなされてしまうからです。

運転していないから連続運転時間にならないという考え方ではなく、間で休憩をはさむことが前提なんです。気を付けないといけないですよね。

まだまだ、2024年問題は終わりそうもないなと感じます。

改善基準告示が運送業界に与えた影響

- 長距離・中距離便の見直し

- 運行指示書の変更(運行経路の見直し)

- 業務効率化のためのシステム導入

- 運賃の見直し/荷主・元請けへの価格交渉

- ドライバーの賃金問題

ぱっと思いつくだけでもこのくらいの内容は出てきます。

因みに、全日本トラック協会のアンケート『2024年問題による影響の有無』によると、実に2973社のうち69.3%が「影響があると回答しています。

運賃・運送コストへの影響

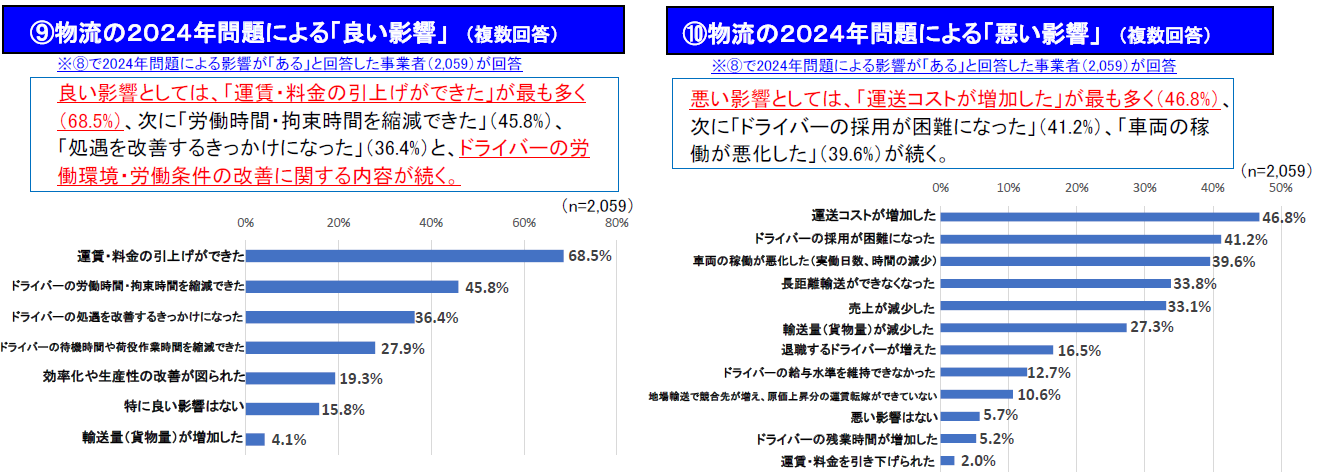

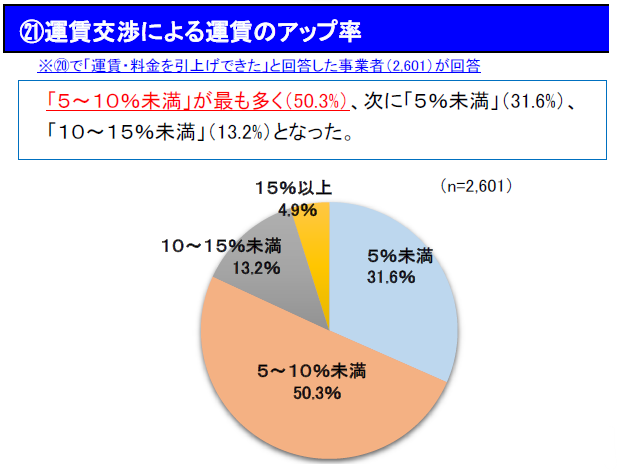

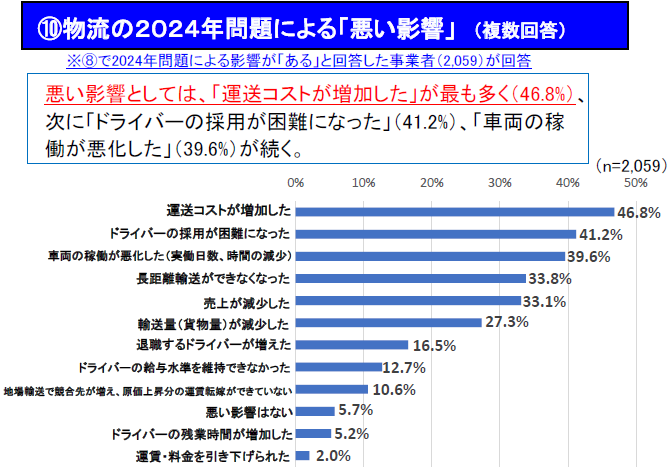

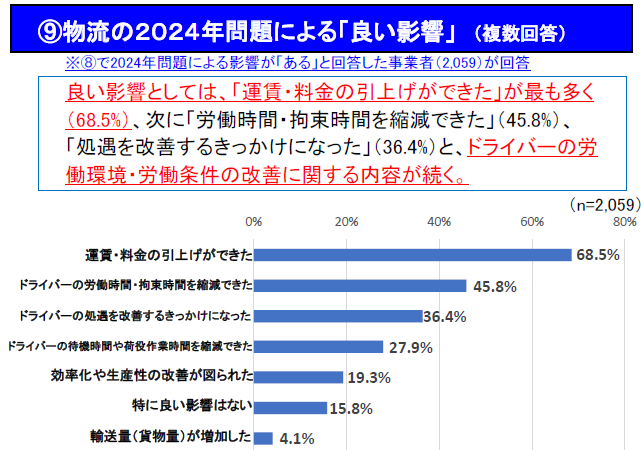

また、2024年問題の良い影響では「運賃・料金の引き上げが出来た」68.5%に対して、悪い影響では「運送コストが増加した」46.8%という、売上が増えたけど、経費も増えたと暗に言っているように見えます。

「儲かったんですよね?」と心配になるようなアンケート結果です。

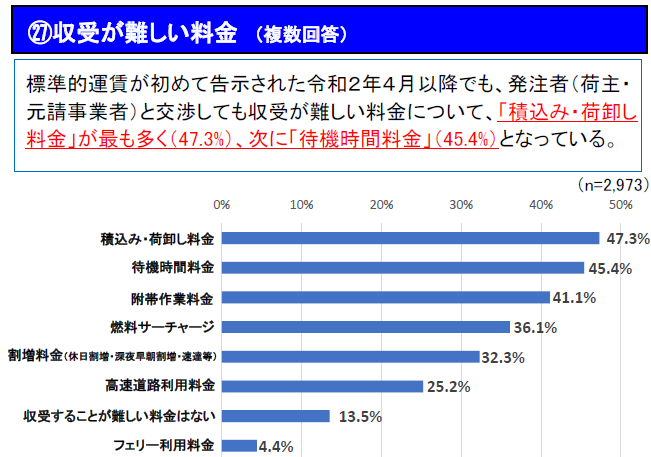

まだまだ、運賃以外で収受が難しい料金も多いようで、荷積み・荷卸しなどの附帯作業や待機時間、燃料サーチャージと国土交通省も運賃とは別に収受するように促していますが、なかなか思うようには進んでいないようです。

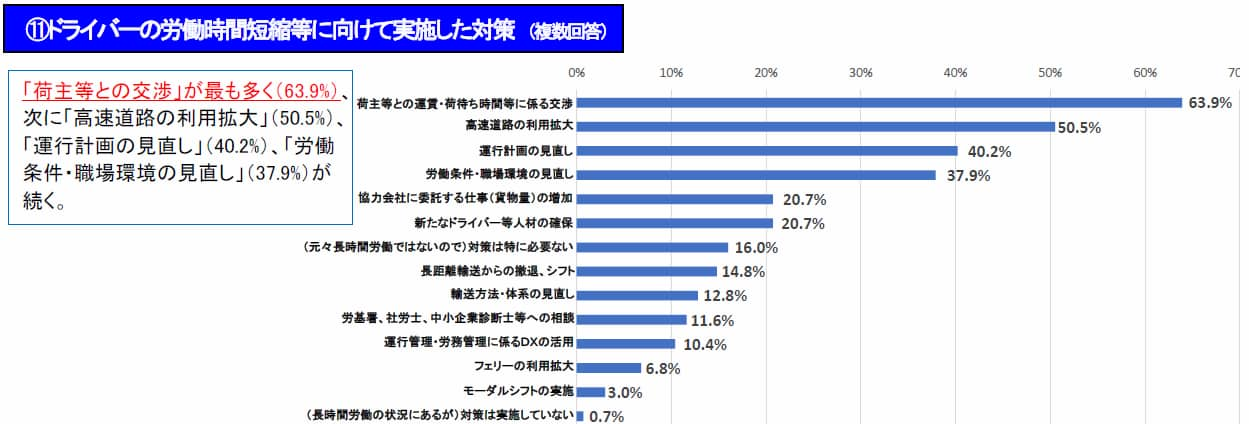

ただし、「ドライバーの労働時間短縮等に向けて実施した対策」で「荷主等との運賃・荷待ち時間等に係る交渉」では63.9%もの事業者の方が交渉を行ったという実績は特筆すべき点です。

これはおそらく国が狙っているところの「行動変容」が起きたという事実です。最近は、ちらほらと運賃アップしてもらえたとの話も増えつつあるので、少しずつですが物流業界の認識も変わりつつあるようです。

ドライバーに与えた影響

注目するべきは「ドライバーの採用が困難になった」「退職するドライバーが増えた」「ドライバーの給与水準を維持できなかった」「ドライバーの残業時間が増加した」ではないでしょうか?

40~50歳代のドライバーの方は「走れば走るほど儲かる」「トラックに乗るのが楽しい」「トラックの中は個人のスペース」といったトラックに対しての愛着やモチベーションが高い人が多いのです。

法改正で「もっと走らせてくれ!」「高速道路を使わないといけない」というモチベーションを下げてしまうような方向に法改正が働いてしまっている一面もあるようです。

良い影響側では「ドライバーの労働時間・拘束時間を縮減できた」「ドライバーの処遇を改善するきっかけになった」「ドライバーの待機時間や荷役作業時間を縮減できた」とドライバーに関する良い影響が散見されます。

その反面でドライバーに対しての処遇を見直す機会になったと、ピンチをチャンスに変えるような結果も見受けられました。特に若手のドライバーは決まった時間を働いて定時で帰りたいという意識を持っている方が多いようです。

世代ごとのドライバーの考え方の違いはあれど、やはり全体的な給与水準の改善や働き方の多様性を検討しないとドライバーを採用しづらい世の中になってきているのだと思います。

改善基準告示は業務改善にはつながったのか?

良くも悪くもシステム化の波が広がっているように感じます。

特に荷主側は荷待ち時間2時間以内ルールがあるため。予約システム等の導入も進んできているようです。

運送事業者としては、運行経路の見直しや中継地点の利用、傭車先への業務委託の増加などの施策を講じているようです。

少し気になるのはシステムで解決できることはまだいいのですが、業務改善の影響で他業種や他の運送事業者に業務が集中、転嫁されただけでは?と思うようなところもあります。

改善基準告示が改正されてから、「残業が増えた」「物流コストが増えた」などの回答も見かけるので、どこかに皺が寄っているようです。

ただ、従来通りの働き方ではいけないという認識は伝わったのではないでしょうか?

運送業界の変化のはじまり

私は改善基準告示や時間外労働時間の960時間規制は大きな変革の渦を作りだしていると感じています。

ただ、制度が先行して現場の気持ちは置いてけぼりになっていないのかと葛藤する部分もあります。

「このまま待っていては日本の物流が死んでしまう」という国側の想いもあるんだと思うんですよね。ただ、正論は誰にとっても苦いもので、好んで口に含む方はいないと思うのです。

国と現場が腹を割ってお話をしないといけないはずなのに、先に制度ができてしまったから、本音の言いづらい環境になっているのではないでしょうか?

暗い話になってしまいましたが、制約や制限というのは悪いことばかりでもないんです。アイディア出しをするときは敢えて制限や条件を付けた方が面白いアイディアが出るものです。

この状況を逆手にとってイノベーションを生み出すチャンスととらえている企業も沢山います。SNSを利用した求人活動や、採用制度の見直し、業務効率化につながるシステムの導入や、中継エリアの積極的な活用、モーダルシフトの検討などできることは沢山あります。

変化し続ける時代に対応しながら走り続けないといけないので大変な世の中になったものだと思います。でも運送事業者の方は走り続けることが得意なことを当社はよく知っています。

物流業界が明るく、活気にあふれたものになるように当社も皆さんのお力添えができるように頑張っていきたいと思います。

今回記事を書くにあたり、参考にさせていただいたSpotifyのポッドキャストをご紹介したいと思います。

ゲストでお話しているのが、元トラックドライバーで現ライターの橋本さんという女性の方です。元ドライバーならではの現場・ドライバー目線でのコメントが生々しくもあり、実態が赤裸々に語られています。

興味がある方は是非一度聞いてみてください。では失礼いたします。